청계산의 설경

이수봉 남쪽에 있는 국사봉은 고려 말 이색(어떤 곳에서는 조윤)이 망한 고려를 생각하고 그리워했던 봉우리라 해서 붙여진 이름이라 한다. 여기 국사봉의 이름이 별다른 점은 전국에 많은 국사봉이 선비 사(士) 자를 쓰는데, 여기의 국사봉은 생각 사(思) 자를 쓴 것이다. 국사봉에는 봉화대가 있었다거나, 어느 선비가 나라님을 그리워한 유래를 가졌다거나, 또는 나라를 위한 기도터나 도당굿터가 있었다는 등 대부분 나라와 관계와 있는 사연들이 많다.

12월 8일 토요일.

오랫만에 만나는 옛친구와 같이 산에 오르기로 했다.

한 칠개월만일까.

한동안 소원히 했던 산방에서 청계산을 간다기에 같이 가기로 했다.

양재역 7번 출구에서 버스를 타고 옛골로 갔다.

옛골을 왔더니 눈이 쌓여 있었다.

지지난 밤에 눈이 꽤 많이 왔나 보다.

옛골은 하얀 설경을 자랑하면서 있었다.

하늘은 푸르른데 바람이 꽤 차기만 하다.

눈이 안 온 청계산은 그냥 을씨년스런 풍경인데 오늘은 새하얀 옷을 입혀 놓은듯

맘껏 한겨울의 자태를 뽐내고 있었다.

시설을 우회해서 가니 이윽고 이수봉 정상석이 보인다.

이수봉(貳壽峰)에는 예전부터 전해 내려오는 전설이있다.

이수봉(546m) 정상석의 비명에는 짤막한 글로 이수봉의 전설을 소개하고 있다.

-조선 연산군 때의 유학자인 정여창(鄭汝昌) 선생이 스승 김종직과 벗 김굉필이 연루된 무오사화의

변고를 예견하고, 한 때 이 산에 은거하며 생명의 위기를 두 번이나 넘겼다고 하여

후학인 정구 선생이 이수봉이라 명명하였다.

그러니까 이 산으로 인연하여 두(貳) 번이나, 목숨(壽)을 건졌다는 뜻인데, 무오사화(戊午士禍)는

어떤 사화(士禍)이며 정여창(鄭汝昌)은 어떤 분이신가?

-조선 세조가 단종을 죽이고 찬위(簒位)할 때 이를 도와 막강한 세력을 잡은 파에 정인지,

신숙주, 최항, 권람, 강희맹 등 훈구파(勳舊派)가 있었다.

이에 맞서던 파(派)로 전원에 묻혀 유학을 공부하면서 도학적인 유교정치를 실현하고자 하던

사림파(士林派)가 있었는데 이들은 고려 유신 길재의 제자들로 영남 유학의 사종(師宗) 김종직과

김굉필, 정여창, 조위, 김일손, 유호인 등이었다.

이 두 파들은 사이가 좋지 않아서 사림파는 훈구파를 욕심 많은 소인배(小人輩)라 하였고,

훈구파는 사림파를 야생귀족(野生貴族)이라 하며 서로 앙앙불락하였다.

조선 연산군 4년에 훈구파 유자광이 성종실록에 실린 김종직이 쓴 사초의 <弔義帝文>이라는 글을

트집 잡아 연산군에게 고하였다. 이 글이 세조가 단종으로부터 왕위를 빼앗은 일을 은근히 비방한 것이라고.

연산군은 평시에 선왕인 성종의 특별한 사랑을 받던 사림파를 좋지 않게 보던 참이라,

이는 김종직( 金宗直)이 선동한 것이라는 훈구파의 말에 격분하여 김종직을 부관참시(剖棺斬屍)하고,

이에 연루되어 그의 문하 정여창, 김굉필(金宏弼)과 함께 유배 후 사사(賜死)하였다.

이것이 4대 사화의 처음인 무오사화(戊午士禍)였다.

이런 사화로 남편이 희생당하자 화가나서 그런 공부, 그런 책은 필요없다고 남편이 지은 책을 모두 불태워

버렸다는 일화는 정여창 부인의 이야기였다

.

정여창도 이곳에 은거하여 있을 때 이 아름다운 설경을 보았을까?

하기야 목숨이 위태로우니 어찌 아름다움을 만끽할 수 있으랴......

그저 초조하고 불안하여 춥기만하였던 것이 아닐까.

그래도 이곳에서 은거하여 두번씩이나 목숨을 건졌으니 은인같은 곳이었으리라.

이수봉에서 조금더 가니 청계사로 갈라지는 갈림길이에 안내판이 나온다.

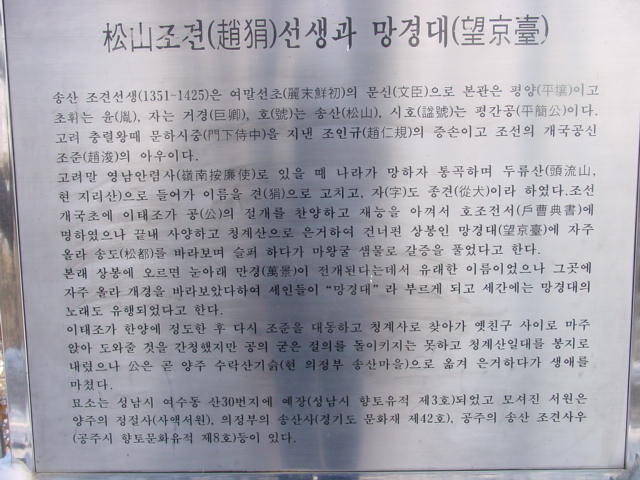

안내판에는 송산松山 조견趙絹과 망경대望京臺의 전설이 적혀있다.

송산은 태조 이성계의 친구로써 고려 말의 충신이었다.

나라 잃음을 놓고 청계산 제1봉에 올라 죽지 못함을 한탄하며, 개경만 바라보았다 해서 망경대(望京臺)라 부르고

제2봉에 올라가 나라를 생각하였다 하여 국사봉國思峰으로 불렀다 전해온다.

이곳을 몇 번씩이나 지나면서도 이 안내판을 읽지 않았는데 오늘은 천천히 뜻을 음미하며 읽어 보았다.

망국의 한을 이곳에서 달래던 송산의 쓰라린 마음을 느끼면서....

그런데 이 안내판은 절고개 능선 표지판이 있는 갈림길에 있었다.

망경대는 한참을 더 가야 있는데....

망경대(望京臺)의 옛 이름은, 하늘 아래 만(萬) 가지의 경승을 감상할 만한 터라고 해서 만경대(萬景臺)라고 하였다.

그러다가 고려가 망한 뒤 조윤(趙胤), (나중에 조견이라고 개명)이 청계산 정상에 올라 송도를 바라보며 세월의

허망함을 달랬다는데서 망경대(望京臺)라 하였다는 것이다.

이런 이야기는 이수봉 건너편에 있는 국사봉(國思峰, 538m)에도 연관된다.

-나라가 망하자 목은 이색(李穡) 같은 우국지사나 고려 유신들이 청계산에 은거하여 살 때 이 봉에 올라가서

옛 나라('國)를, 생각(思)'하였다 해서 국사봉(國思峰)이라 했다는 것이다.

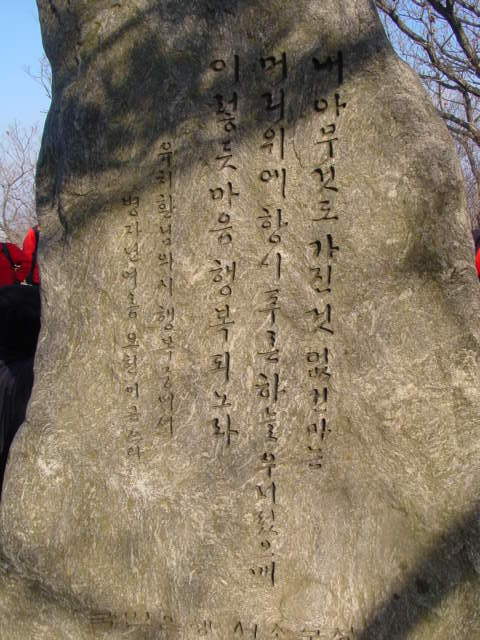

반가운 매화는 어느 곳에 피었는고

석양에 홀로 서 있어 갈 곳 몰라 하노라.

목은 이색이 지은 이 시조의 상징 의미는 다음과 같다.

'白雪': 고려 유신들/ 구름: 조선에 충성하던 신흥 세력/ 매화: 고려 충신들/ 석양: 고려 멸망

정여창이 무오사화를 피하여 이 산에 숨어들었을 때 스승인 김종직이 부관참시(剖棺斬屍) 당했다는

기막힌 소식을 듣고 피(血)눈물을 흘리면서 울면서(泣) 넘었다는 혈읍재(490m, 血泣재).

부관참시(剖棺斬屍) 란 큰 죄를 지은 사람이 죽었을 때 관을 쪼개어 송장의 목을 자르는 극형 중에 극형을 말한다.